マレーシアのみなさんに聞いてみました #3

令和4年5月26日

外国に住みたかった

「子どもの頃からずっと、単なる旅行ではなく、一度は海外の国に住んでみたい、そう思っていました。テレビでしか見たことのない外国。その国の人々がどういう生活を送っているのか、自分だったら、その国でどういう生活を送るのか、とても興味がありました。

成績が良かったこともあり、海外の大学に留学をする機会に恵まれました。英語は苦手だったので、日本、韓国、ドイツあたりに留学できればいいなと思っていたところ、行き先の候補としてイギリスと日本が挙がりました。

高校は技術系の学校に通っていました。当時、日本の電化製品が自宅にもあり、このラジオはどのように作られているのかな、この音楽プレイヤーはどうしたら作れるのだろう。すごいな、自分も作ってみたいな、といつも思っていました。

必然的に留学先は日本に決まりました。

果物と雪があるから

マラヤ大学の予備教育機関Ambang Asuhan Jepun(AAJ)に通っていた頃、日本のどこの大学に留学しようかなと考えながら、自分なりに色々調べた結果、果物の栽培が盛んで、冬には雪が降るという理由から、北陸地方にある大学に行きたいと思っていました。

自分の希望をAAJの先生に話をしたら、そんな理由で行く先を決めるな!と怒られてしまいました。自分で言うのも何ですが、成績が良かったので、先生たちは自分の専門分野や将来のことを思って、東京工業大学、名古屋大学、大阪大学のいずれかへの派遣を考えてくれていたようです。

結果として、名古屋大学に留学することとなりました。

また有り難いことに、東方政策第16期生として日本に留学させてもらうことと同時に、日本の国費留学生として文部省(当時)からも奨学金をいただくことになりました。

研究結果を「かんこー」する!?

AAJでの2年間を経て、晴れて名大生になりましたが、最初は、とにかく授業についていくことが大変、全然理解できなかったですね。と言うのも、AAJで習った日本語は標準語で、教科書の日本語でした。授業では、名古屋弁をはじめとする日本語の方言もあり、教科書には出てこない生きた日本語が飛び交っていました。早口の先生も多かったですし、黒板の字も読みにくかったです。

期末試験も厳しかったです。数式を用いて回答するものは問題なかったのですが、論述するものは、漢字を書かなくてはいけないこともあったので。なので、最初のうちは、とにかく丸暗記をして試験に臨んでいました。

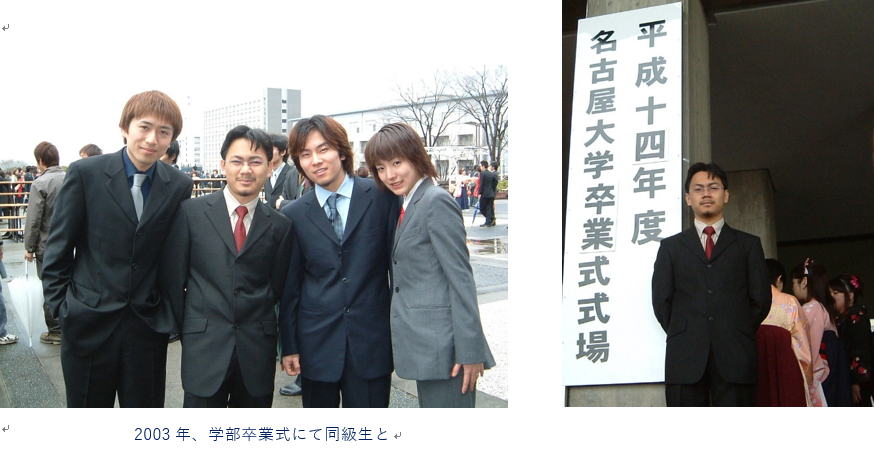

人生の4分の1を名古屋で

結果的に、学部、修士、博士の計9年間を名大で勉学に励み、研究活動に勤しみました。学部は東方政策及び日本政府奨学金、修士は日本政府奨学金。博士過程はいまの勤務先からの奨学金で。9年間をすべて奨学金で勉学や研究に集中できたことは、有り難かったです。

勉強も頑張りましたが、名古屋での生活も楽しみました。毎年6月に行われる名大祭では、マレーシア料理の屋台を出して、当時日本で大流行していた「だんご三兄弟」にあやかってバナナ団子を売ったり、スイカジュースを売ったり。

週末はサッカー、火曜日と木曜日はバドミントンを、他の大学の学生とも練習試合をして楽しみました。旅行は院生になって、日本各地で行われる学会に出席するようになってからです。日本のあらゆる都市を訪問しました。ホームシックになったこともなかったです。

出身はマレーシア最北端、勤務先は最南端

博士課程への進学を考えた時に、東京のマレーシア大使館を訪問し、申請できる奨学金を調べてもらったところ、Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn(KUiTTHO)が、2006年に正式な大学としてマレーシア政府から承認される予定で、博士号取得済みの教員を募集中。学校側が博士号取得までの3年間の奨学金を支給する代わりに、博士号取得後はこの学校の教員になる。このような制度を知りました。校名をKUiTTHOから改め、Universiti Tun Hussein Onn Malaysia(UTHM)が現在の勤務先です。

私の出身は、タイとの国境にあるマレーシア最北端のペルリス州。勤務先のUTHMは最南端のジョホール州にあり、シンガポールは目の前です。

日本からマレーシアに帰国後、地元ペルリスにある大学で研究することも考えたのですが、縁あってUTHMに勤務して、はや14年になります。

日本式教育をマレーシアで実践=学生の就職率100%

UTHMでの勤務を開始した頃は、名大に当然のようにあった機器や設備はありませんでした。いずれも研究には欠かせないものでしたので、ひとつひとつUTHMに提案をしながら、施設を整備していきました。

また、日本で経験した研究室の体制、教授の学生に対する指導の姿勢は、日本の優れた点ということを痛感しています。例えば、ほぼ毎日、実験を行うこと。その実験に使う各種装置を学生自らに操作させること - 高額な各種装置を学生に使わせることは、故意でなくても壊される危険性がゼロではありません。それでも実際に使用し経験を積むことは、学生にとって非常に重要です。

その他では、例えば、日本の大学では、研究に関する打ち合わせを毎週すること。研究作業が緻密に計画されること。指導教授が細かく論文のチェックをしてくれること。

私がUTHMで学生を指導する立場となり、これらのことを実践しています。私が所長を務めるUTHM統合工学センターの卒業生の就職率は100%です。もちろん学生の努力もありますが、私が実践している日本式教育のお陰とも自負しています。

マレーシアと名大との強い絆

東方政策では、第1期生から名大に学生を派遣しており、私費留学生を含め、マレーシアには、相当数の名大卒業生がいるにもかかわらず、名大の同窓会がありませんでした。

名大に同窓会のマレーシア支部設立の提案をしたところ快諾してくださいました。その後、色々な調整を経て、2016年2月、KLにおいて、松尾総長(当時)ご出席のもと、名古屋大学全学同窓会の15番目の海外支部となるマレーシア支部の設立総会が行われました。初代支部長として、支部認定証・支部旗が授与されたときは、身の引き締まる思いと同時に、名大の仲間と強い絆で結ばれていることに、あらためて感激したことを覚えています。

また、マレーシア支部の立ち上げの功績が認められ、2019年に「名古屋大学国際交流貢献賞」をいただきました。

絶対、最後まで挑戦、あきらめない!

日本への留学を控えているマレーシアの学生、つまり後輩のみんなに言いたいことは、日本に留学したら、先ずは恥ずかしがらずに、自分から声を掛けてみよう、友達を作ろう、ということです。特に最初のうちは授業にもついていけないだろうから、ノートを貸してもらえるような。そして、週末に一緒にスポーツを楽しめるような。そんな友達がいない4年間はとても長く感じると思います。せっかくの機会です、勉強を、生活を、楽しくできるよう工夫をしよう、ということです。

そして、絶対、最後まで挑戦、あきらめないこと。その結果、色々なチャンスを自分で掴みに行って欲しいと思います。」